すなわち図9.4の記録は, 地下の震源からやってきた地震波の信号と,地表の雑微動とが重なり合ったものです (図9.5).

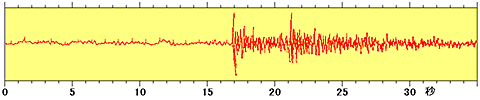

静かな場所に地震計を置いてしばらく観測を続けていると, やがて図9.4に示すような地面の振動記録が得られます. ここには,小さな地震によるP波とS波が捉えられていますが, よく見ると,地震波の到着する前から地面は常に細かくざわざわと動いていることに気付きます. これは「雑微動」と呼ばれるノイズであり,工場の操業や交通等による人工的要因, および風雨や波などによる自然的要因によって引き起こされるものです.

=== 図9.4 典型的な地面の振動記録 ===

すなわち図9.4の記録は,

地下の震源からやってきた地震波の信号と,地表の雑微動とが重なり合ったものです

(図9.5).

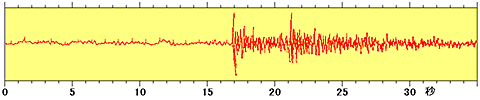

=== 図9.6 横浜,養老,厚木の3観測点における雑微動レベルの平均的日変化(折線グラフ)および 毎日の変化(棒グラフ) ===

一般に,雑微動の発生は人工的な要因が大きく影響するため,その大小は人間活動の様式に左右されます.

図9.6では,3つの観測点について,

雑微動レベルの平均的な日変化と,1ヶ月間にわたる毎日の変化を示しています.

日変化では,夜間が静かで昼間は騒がしくなりますが,12時頃は昼休みのためにやや静かになります.

一方,毎日の変化では,赤く塗った日曜日が,平日に較べて格段に静かなことがわかります.

大きな地震を対象にする場合は,地震波の信号レベルが大きいため,雑微動の存在は問題になりません.

しかし,小さな地震を相手にしようとすると,地震波の信号レベルは雑微動と同程度の大きさに近づき,

ノイズとの戦いになります.

技術的に地震計の観測倍率そのものを上げることは容易なのですが,

高感度で地震を観測してどこまで小さい地震まで検知できるかということは,

いかに静かな観測環境を得ることができるかという点にかかっています.

このため,高感度地震観測を行なうためには,

なるべく人里を離れた岩盤堅牢な場所に地震計を設置することが望ましいとされています.

その一方,定常的に観測を継続するためには,商用電源と通信回線を確保する必要がある等,

地震計を設置できる場所はある程度制約されてしまいます.

また,そもそも地表付近は本質的に雑微動が大きく,地質的にも軟弱な堆積層に覆われている場合が多いため,

高感度地震観測の適地を得ることはなかなか困難なのが実状です.

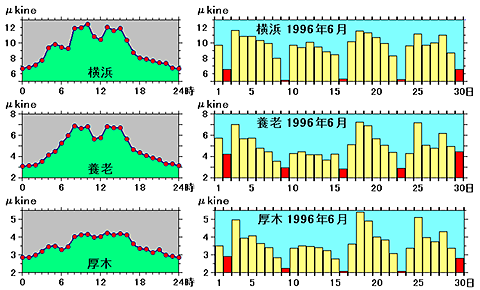

=== 図9.7 観測井を用いた高感度地震観測施設 ===

このような困難を克服する最も効果的な方法は地下にもぐることであり,

図9.7に示すような観測施設が標準的に建設されています.

観測用の井戸は,直径10数cm,深さは通常100〜200m程度であり,

井戸の底に,耐圧容器に収められた3成分の地震計が設置されます.

地下深部の静かな場所に高感度のマイクロホンを埋め込み,

遠くの物音に耳をそばだてるようなイメージの観測が行われるわけです.

ノイズレベルの点では,観測用井戸は深ければ深いほど好ましいのですが,

建設経費との兼合いがあるため,周辺のノイズ環境や地質条件を勘案しながら,最適の深さを決定します.

図9.8(左)は観測井の掘削風景, 図9.8(右)は坑底に設置される地中観測装置の様子を, それぞれ示しています。

=== 図9.8 (左)地震観測井の掘削および(右)地中観測装置の設置 ===

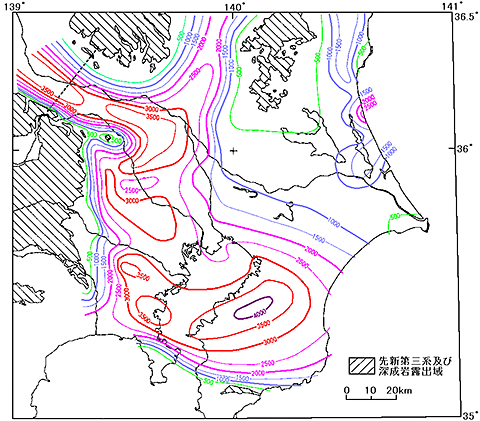

=== 図9.9a 首都圏における先新第三系の上面深度分布(鈴木,2002,防災科学技術研 究所研究報告,63,1-19による) ===

一般に,大都市部では人工的雑音が大きく,また厚い堆積層に覆われています。

図9.9aは

首都圏の基盤である先新第三系の上面深度分布を示していますが,

横浜から房総半島中部にかけての地域では3500mを超え,

また東京から利根川中流域では3000 mを超える深い谷状になっています。

このような場所で高感度の微小地震観測を行うためには,基盤に達するかなり深い観測井が必要となります

(図9.9b)。

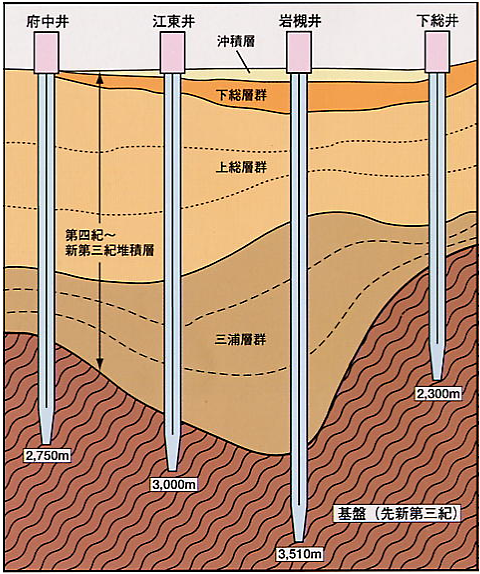

このような「深層観測」でもっとも深いものは,

防災科学技術研究所が埼玉県岩槻市に設置している3,510mの観測井であり,孔底温度は86℃に達します.

我が国では,石油採取用に新潟県で深さ6,500mの井戸も掘削されていますが,

現在の技術では井戸内に設置して長期間連続的に高精度の観測を行なえる計器の温度条件が

85℃程度を限界としているため,非常に深い場所での観測には制約があります.

2014年現在,我が国で稼動している,深さ1,000mを超える高感度地震観測井の数は,

首都圏に22ヶ所,大阪府に3ヶ所,愛知・岐阜・静岡・宮城の各県で各1ヶ所の,計29ヶ所となっています.

=== 図9.9b 首都圏における3000m級の深層観測井 ===

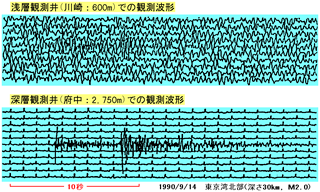

=== 図9.10a 浅層観測井と深層観測井で検知された地震波形の比較 ===

深層観測の効果を示すため、図9.10aでは、

東京湾北部の深さ30kmに発生したM2.0の微小地震による地震波形を

浅層観測井と深層観測井でとらえた例を比較しています。

浅層観測井では地動ノイズに埋もれてしまっている地震波形が、

深層観測井でははっきりととらえられていることがわかります。

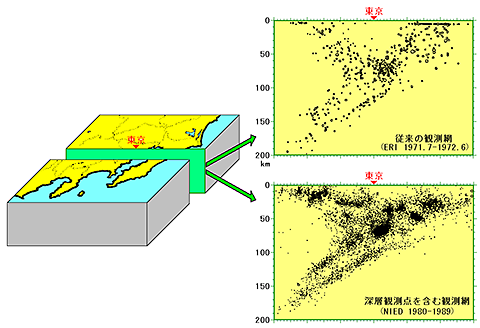

=== 図9.10b 東京中心部を横切る深さ200kmまでの東西断面における過去と最近の震源 分布の比較 ===

このような深層観測網の展開によって、首都圏直下に発生する地震の複雑な分布が次第に明らかにされてきました。

図9.10bでは、

東京中心部を横切る深さ200kmまでの東西断面において、深層観測網の稼動する以前の観測網による震源分布と、

最近の精密な震源分布とを比較しています。

昔の震源分布では、東京直下に浅い地震はないように見えますが、これは地震が発生していないのではなくて、

単に観測できなかっただけであったことがはっきりしました。

現実には、深さ20〜30kmに微小な地震が集中的に発生しており,

ここにフィリピン海プレートが沈み込んできていることが実証されたわけです。

このような観測の積み重ねによって、首都圏での複雑な地震発生様式等が解明されてきました

(図4.11参照)。

上に述べたように,陸上では深い井戸を掘削することによって高感度地震観測を実現できますが,

我が国周辺の海域で発生する地震に対しては十分な観測網をかぶせることができず,

震源の決定精度が低下してしまいます.

このため,いくつかの海域では,海底にも地震計を設置し,定常観測を行っています.

耐圧容器に収められた海底地震計は,検知された海底の地震動を電気信号に変換し,

海底ケーブルによって陸上までデータを伝送します.

2013年度末現在,我が国で業務として稼動している海底地震観測システムは,

気象庁が設置した東海沖(4点)・房総沖(4点)・東南海沖(5点),防災科研が設置した相模湾内(6点),

海洋研究開発機構が設置した室戸沖(2点)・釧路沖(3点)・紀伊半島沖(21点)の7システム(45点)です.

このほか,国立大学では伊東沖(3点)・釜石沖(3点)・日本海の粟島沖(4点)で試験的な観測を実施しています.

なお,防災科研は北海道から房総にかけての沖合に150点からなる「日本海溝海底地震津波観測網」を整備中であり,

2015年度からの稼働が期待されています.

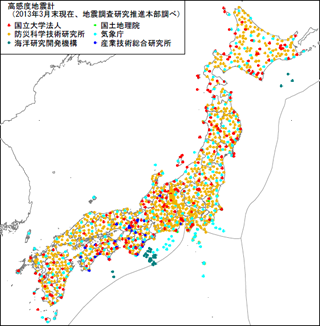

=== 図9.11a 我が国における高感度地震観測施設の分布(2013年3月現在,地震調査研究推進本部調べ) ===

1995年の阪神・淡路大震災が発生する以前,我が国では約500ヶ所の高感度地震観測施設が稼動していました.

その内訳は,気象庁が津波・地震監視のために全国に配置した約180点,

防災科学技術研究所が関東・東海地域に展開した約100点,国立大学等が各地に設置した約200点です.

これらの観測点は,気象庁の観測網を除くと,それぞれの目的によって特定の地域への重点的配置がなされており,

必ずしも全国的に均一な観測網とはなっていませんでした.

阪神・淡路大震災の発生後,地震調査研究推進本部は「基盤的調査観測計画」を策定し,

このように基礎的な観測は,全国的に偏りなく実施することが適当であるとの方針を決定しました.

この方針に沿って,これまで観測が手薄であった地域を中心として,

約500点の高感度地震観測施設を新設する計画が立てられ,

既存点と合わせて約1,000の観測点が全国を15〜20kmの間隔で覆う高感度地震観測網の整備が進められています.

15〜20kmというのは,内陸の浅い地震が発生する深さの下限であり,基盤的観測網の整備には,

この下限の地域分布を精度よく調べることによって,

各地で発生する最大地震の規模の推定に役立てようという狙いがあります.

観測点の新設は防災科研によって進められ,2013年度末には既設の観測点と合わせて781点が稼働しています.

図9.11aに,我が国の高感度地震観測施設の分布を示します。 ここには基盤的高感度地震観測網(Hi-net)として整備された防災科研の781点のほか, 気象庁の235点,国立大学の222点,産総研の28点,国土地理院の2点に加え, 上記の海底地震計45点もプロットされており,総数は1,313点となります.

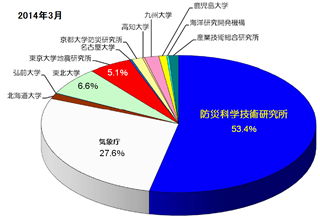

=== 図9.11b 気象庁一元化震源情報への各機関の貢献度 ===

これらの観測点のデータは,阪神・淡路大震災後の1997年10月より気象庁に集められて即時的な震源決定処理

および一般への公表がなされると同時に,

防災科研へ常時伝送され,自動的な震源決定や波形の蓄積等がなされたのち,

インターネット等を通じて広く一般に公開されています.

図9.11bは,2014年3月の1ヶ月間に,気象庁が一元化処理の震源決定に用いた各機関の観測点の延べ数の割合を示しています.